庭にヤシの木を植えると、南国のリゾート感あふれる素敵な空間を演出できます。その美しい姿から、多くの方が憧れを抱くヤシの木ですが、実際に庭に植える際には考慮すべき様々な課題があります。特に日本の気候条件では、ヤシの木の種類選びから植え付け場所、日常の管理まで、事前に知っておくべきデメリットが少なくありません。

「見た目は良いけれど、何か問題はないの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。

この記事では、庭にヤシの木を植える際に直面する可能性のあるデメリットを詳しく解説し、それらを踏まえた上で後悔しない選択をするための情報をお届けします。耐寒性の問題から始まり、成長後のサイズ、管理の手間、安全面の懸念まで、ヤシの木と長く付き合っていくために知っておくべき重要なポイントを網羅的にご紹介していきます。

大きくなりすぎない、管理が容易なヤシの木を探している方は、こちらの記事を参考にしてください。

と鉢が美しいインテリアと相まっている-74181-320x180.jpg)

この記事を読んでわかること

- 気候適応の問題(耐寒性の低さや日本の冬の寒さへの対応が必要)が理解できる

- 成長後のサイズと必要なスペースの問題(種類によっては想像以上の大きさになる)が理解できる

- 管理の手間とコスト(剪定、病害虫対策、冬の保護など)が理解できる

- 安全面の懸念(トゲや落下物による怪我、蚊の発生源になるリスク)が理解できる

庭にヤシの木を植えるデメリットを解説

気候と土壌の相性:寒さと日当たり

ヤシの木は基本的に熱帯・亜熱帯原産の植物であるため、日本の気候では種類を選ばないと育成が難しい場合があります。特に冬の寒さは多くのヤシにとって大きな試練となります。種類によって耐寒性が大きく異なるため、地域に合ったヤシを選ぶことが重要です。

| ヤシの種類 | 耐寒性 | 最低推奨温度 | 適した地域 |

|---|---|---|---|

| テーブルヤシ | 弱い | 5℃以上 | 室内または温暖な地域 |

| フェニックス | 中程度 | 0℃程度 | 関東以南の太平洋側 |

| シュロチク | 強い | 0℃程度 | 日本の多くの地域 |

| ワシントンヤシ | 比較的強い | -5℃程度 | 関東以南 |

| ココヤシ | 非常に弱い | 10℃以上 | 沖縄など暖かい地域のみ |

寒冷地でヤシを育てる場合は、冬場の保護対策が必須です。知人の経験では、フェニックスを東北地方で育てる際、不織布や寒冷紗で覆い、根元にはマルチング材を敷くことで冬を乗り切ることができたそうです。しかし、厳しい寒さには完全に対応できず、葉が傷む場合もあります。

日当たりについても、多くのヤシは強い光を好みますが、直射日光が強すぎると葉焼けを起こすこともあります。特に若木は半日陰が適しており、植える場所を慎重に選ぶ必要があります。また、多くのヤシは水はけの良い土壌を好むため、粘土質の土壌では排水性を改善する対策が必要になります。

成長後のサイズとスペースの問題点

ヤシの木を植える際に見落としがちなのが、成長後のサイズです。見た目が可愛らしい若木も、種類によっては数年で想像以上の大きさになることがあります。購入時のサイズに惑わされず、最終的な樹高と広がりを考慮して植える必要があります。

| ヤシの種類 | 最終的な高さ | 年間成長率 | 必要な庭のスペース |

|---|---|---|---|

| テーブルヤシ | 鉢植えで約1m | 約10cm | 小~中庭、鉢植え向け |

| フェニックス・ロベリニー | 3〜5m | 3〜5cm | 中庭 |

| ビロウヤシ | 5〜10m | 緩やか | 中〜大庭 |

| ワシントンヤシ | 15〜30m | 速い | 大庭のみ |

| キングヤシ | 15〜18m | 速い | 大庭のみ |

あるガーデニング愛好家は、「3mほどのヤシを購入して5年後には家の2階まで届くほど成長し、近隣からの苦情や日照問題が発生した」と話しています。特にワシントンヤシやキングヤシなどの大型種は、成長すると伐採も大がかりな作業になります。

伐採費用は樹高によって大きく変わり、5m以上になると2万円以上、さらに高くなると専門の機材が必要となり費用が跳ね上がります。またヤシの木は根が強靭なため、抜根作業も容易ではありません。

小さめの庭や将来的なメンテナンスを考慮するなら、テーブルヤシやシュロチクなど、成長が穏やかで最終サイズが控えめな種類を選ぶことをお勧めします。また、成長を抑えるためには鉢植えという選択肢もあります。

管理の手間:剪定・手入れとコスト

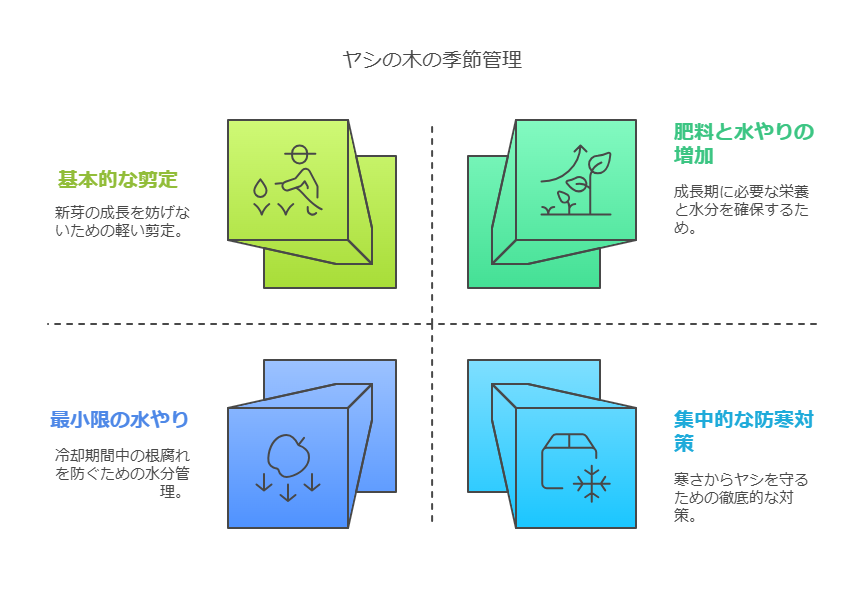

ヤシの木は「放っておいても育つ」というイメージがありますが、美しく健康に保つには適切な管理が欠かせません。特に日本の気候では季節ごとの対応が必要です。

| 季節 | 主な管理作業 | 注意点 |

|---|---|---|

| 春(3〜5月) | 肥料の施肥、植え替え | 成長期なので水やりを増やす |

| 夏(6〜8月) | 水やり、葉の洗浄、日焼け対策 | 真夏の直射日光に注意 |

| 秋(9〜11月) | 剪定、肥料の施肥 | 冬の準備を始める |

| 冬(12〜2月) | 防寒対策、水やり減量 | 水のやりすぎで根腐れの危険性 |

剪定については、単に枯れた葉を取り除くだけのようですが、実際には高所作業になることが多く、専門の道具が必要になります。ある庭園管理者によると、「高さ5mを超えるヤシの剪定は一般の家庭では難しく、業者に依頼すると1回で15,000円程度のコストがかかる」そうです。

また、ヤシの種類によっては病害虫の問題も発生します。カイガラムシやハダニなどが発生した場合は、定期的な薬剤散布や葉の洗浄が必要になります。特に室内から移動したばかりのヤシは環境の変化によるストレスで害虫が発生しやすくなります。

冬の管理も大変です。寒さに弱いヤシは、不織布や寒冷紗での保護はもちろん、株元のマルチングや防風対策も必要です。中には冬場だけ室内に移動させるという手間をかける愛好家もいます。これらの対策を怠ると、春になって葉が枯れていたという残念な結果になりかねません。

安全面の注意点:トゲと落下物

ヤシの木の中には、思わぬ危険をもたらすものがあります。特に注意が必要なのが鋭いトゲや落下物です。

| ヤシの種類 | 危険要素 | 発生しやすい問題 | 対策方法 |

|---|---|---|---|

| フェニックス | 鋭いトゲ(葉の付け根) | 刺傷、擦過傷 | 手袋着用、定期的な剪定 |

| ナツメヤシ | 非常に鋭いトゲ | 深い刺傷、感染症のリスク | 専門家による剪定、立入制限 |

| ワシントンヤシ | 大型の葉や種子の落下 | 頭部への衝撃、車両損傷 | 落下物を定期的に除去、下に物を置かない |

| ココヤシ | 果実・葉の落下 | 人や物への損傷 | 成熟前の果実除去、定期点検 |

実際に、あるガーデニング愛好家は「ナツメヤシの葉のトゲが足に刺さり、化膿して病院に行くことになった」と証言しています。特に子供やペットがいる家庭では、トゲのあるヤシを植える位置に細心の注意を払う必要があります。

また、大型のヤシは枯れた葉や種子が上から落下する危険性があります。重量のある葉が駐車している車の上に落ちれば、修理が必要になることも。風の強い日には特に注意が必要です。

さらに、ヤシの幹は年月が経つと外側の鱗片状の部分が剥がれ落ちることがあり、庭の美観を損ねるだけでなく、清掃の手間も増えます。この点も植栽前に考慮すべき重要なポイントです。

その他の懸念:虫の発生と臭い

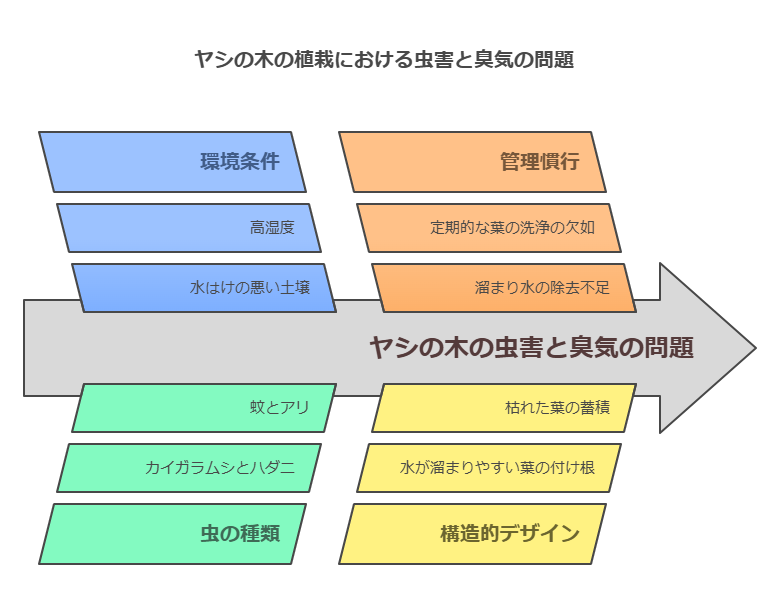

ヤシの木を植える際のその他の懸念として、虫の発生や臭いの問題があります。特に水はけが悪い環境ではヤシの根元に水が滞留し、蚊や不快な虫が発生しやすくなります。

| 害虫の種類 | 発生しやすい条件 | 問題点 | 対策方法 |

|---|---|---|---|

| カイガラムシ | 乾燥、弱った株 | 葉の黄変、生育不良 | 定期的な葉の洗浄、薬剤散布 |

| ハダニ | 乾燥環境 | 葉に小さな斑点、枯れ | 湿度の維持、葉水、薬剤散布 |

| 蚊 | 葉の付け根に水が溜まる | 刺咬、感染症リスク | 溜まり水の除去、バークチップの使用 |

| アリ | 樹液、倒木 | 巣の形成、他の虫の誘引 | 清潔に保つ、バリア設置 |

園芸店のオーナーによると、「ヤシの葉の付け根に水が溜まりやすい構造になっているため、特に夏場は蚊の繁殖場所になりやすい」という問題があるそうです。また、枯れた葉を長期間放置すると、様々な虫の住処となり、さらに腐敗して不快な臭いを発することもあります。

対策として、ヤシの周辺にバークチップを敷くことで虫の発生を抑制できます。バークチップは樹皮を使用しているため、虫にとって食べづらく、また防虫効果のある香りを持つものもあります。虫の発生が気になる場合は、木酢液を水で薄めて散布する方法も効果的です。

さらに、ヤシの種類によっては花が咲いた際に独特の香りを放つものがあります。これが近隣住民にとって不快に感じられる場合もあるため、住宅密集地では花が咲く前に除去するなどの配慮が必要になることもあります。

https://hometateru.com/yashi.html

https://grworks.co.jp/qa/post-13689/

と鉢が美しいインテリアと相まっている-74181-320x180.jpg)

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10242275535

https://kahachiya.com/?mode=f52

https://nakajima-garden.com/news/column/489/

https://jewelryplant.jp/blogs/%E5%A5%AE%E9%97%98%E8%A8%98/yashi-w

庭のヤシの木 デメリット対策と選び方

環境に合う品種の選び方

ヤシの木選びで最も重要なのは、お住まいの地域の気候、特に冬の寒さに耐えられる品種を選ぶことです。日本の冬は、ヤシの原産地と比べてはるかに厳しい環境です。耐寒性の低い品種を選んでしまうと、冬越しできずに枯れてしまう可能性があります。

地域別・耐寒性別 おすすめヤシの品種例

| 耐寒ゾーン | 代表的な地域 | おすすめ品種例 | 最低越冬温度目安 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 9a以上 | 関東南部、東海、近畿、中国、四国、九州の一部 | シュロチク、ワシントンヤシ(耐寒性あり)、フェニックス(カナリーヤシ)、チャメロプス | -5℃~0℃ | 比較的寒さに強く、露地植え可能な品種が多い |

| 8b | 関東北部、甲信越の一部、北陸の一部、山陰 | シュロチク、耐寒性の強いワシントンヤシ(要保護) | -8℃~-5℃ | 冬場の保護(マルチング、幹巻き)が必要な場合が多い |

| 8a以下 | 東北、北海道、高冷地 | シュロ(耐寒性が非常に強いがヤシ科ではない)、室内・鉢植え向きの小型ヤシ | -10℃以下 | 露地植えは非常に困難。鉢植えで冬は室内管理が基本 |

| 10以上 | 沖縄、南西諸島 | ココヤシ、ビロウヤシ、アレカヤシなど多数 | 5℃以上 | 多様なヤシが露地で楽しめる |

※耐寒ゾーンはおおよその目安です。同じ地域内でも標高や風当たりによって異なります。

表を見るとわかるように、地域によって育てられるヤシの種類は大きく異なります。例えば、関東南部であれば比較的多くの種類のヤシが露地植えに挑戦できますが、東北地方など寒さの厳しい地域では、シュロ(厳密にはヤシ科ではないですがヤシのような見た目)や、冬場は室内に入れる前提での鉢植えが現実的です。

ある東北地方在住の方は、「どうしても庭にヤシが欲しくて耐寒性のあるワシントンヤシを植えたが、毎年冬の防寒対策が大変で、結局数年で諦めてしまった」と話していました。逆に、温暖な地域に住む知人は、「特に防寒対策をしなくても、フェニックスが元気に育っている」とのこと。地域の気候に合った品種選びがいかに重要かがわかります。

また、土壌の水はけも考慮しましょう。多くのヤシは水はけの良い砂質土壌を好みます。粘土質の土壌の場合は、土壌改良材を混ぜ込むなどの対策が必要です。

最適な植え付け場所を見つける

品種が決まったら、次は庭の中のどこに植えるか、最適な場所を見つけることが大切です。ヤシの木の健やかな成長と、将来的なトラブルを避けるために、以下の点をチェックしましょう。

ヤシの植え付け場所 チェックリスト

| チェック項目 | 確認ポイント | なぜ重要か? |

|---|---|---|

| 日当たり | 1日最低6時間以上、直射日光が当たるか?(品種による) | 多くのヤシは日光を好むが、種類や若木は葉焼けに注意が必要 |

| スペース | 成長後の高さと幅を考慮し、建物、電線、隣家との距離は十分か? | 成長すると移動は困難。越境や接触トラブルを避ける |

| 風通し | 適度な風通しがあるか?強風が直接当たらないか? | 蒸れによる病害虫を防ぐ。強風は葉を傷めたり、倒木の危険も |

| 水はけ | 雨水が溜まらない、水はけの良い場所か? | 根腐れの原因になる。必要なら土壌改良や高植えを検討 |

| 地下 | 水道管、ガス管、基礎など、地中の埋設物から離れているか? | 根が成長して損傷させるリスクを避ける |

特に重要なのが、成長後のサイズを見越したスペースの確保です。購入時は小さくても、ワシントンヤシなどは最終的に20mを超える高さになることもあります。「庭の隅だから大丈夫だろうと植えたキングヤシが、数年で隣の家の屋根に届きそうになり、慌てて業者に剪定を依頼した」というレビューもありました。建物から最低でも3~5m、大型種ならそれ以上離すのが理想です。

日当たりも重要ですが、西日が強すぎる場所は葉焼けを起こしやすい品種もあるため注意が必要です。品種ごとの好む日照条件を事前に調べておきましょう。また、意外と見落としがちなのが地下の状況です。ヤシの根は丈夫で広範囲に張ることがあるため、重要な配管や建物の基礎近くは避けるべきです。

管理の手間を減らす工夫とプロ活用

ヤシの木を美しく保つには、剪定、水やり、施肥、冬場の保護などの管理が必要ですが、少しの工夫でその手間を軽減できます。また、難しい作業はプロに任せることも賢い選択です。

管理の手間を減らす工夫

- 品種選び: そもそも成長が緩やかで、最終的なサイズが小さい品種(テーブルヤシ、シュロチクなど)や、耐寒性の高い品種を選ぶ。

- 水やり: 自動散水タイマーを設置する。特に夏場の水やりが楽になります。

- マルチング: 根元にウッドチップやバークチップを敷く。これにより、土壌の乾燥防止、雑草抑制、冬場の保温効果、さらには害虫抑制効果も期待できます。

- 剪定: 枯れた下葉は自然に落ちるのを待つか、手の届く範囲でこまめに取り除く。高所の剪定は無理しない。

- 病害虫対策: 風通しを良くし、早期発見・早期対処を心がける。薬剤散布は必要最低限に。

あるガーデニング歴の長い方は、「マルチング材を使うようになってから、夏場の水やりの頻度が減り、雑草取りの手間も大幅に省けた」と話しています。

しかし、ヤシの木が高く成長すると、枯れ葉の剪定は個人では危険で難しくなります。また、深刻な病害虫の発生や、冬場の本格的な防寒対策(幹巻きなど)も専門的な知識や技術が必要です。

プロ(植木屋・造園業者)への依頼

| 依頼内容 | 費用の目安(高さ5m程度のヤシの場合) | 依頼するメリット |

|---|---|---|

| 剪定(枯れ葉除去) | 15,000円~30,000円/本 | 安全に作業してもらえる、樹形を整えてもらえる |

| 病害虫駆除 | 10,000円~20,000円(薬剤費込み) | 適切な薬剤を選定・散布してくれる |

| 冬囲い・防寒対策 | 10,000円~25,000円 | 確実な防寒対策で冬越しをサポート |

| 伐採・抜根 | 伐採: 20,000円~、抜根: さらに高額 | 重量物・高所作業を安全に処理 |

費用はかかりますが、安全面や確実性を考えると、高くなったヤシの管理はプロに任せるのがおすすめです。「以前、自分で脚立に乗って剪定しようとして落ちかけたことがある。それ以来、高くつ Lても必ず専門業者にお願いしている」という経験談も聞かれます。信頼できる業者を見つけて、定期的なメンテナンスを依頼するのも良い方法です。

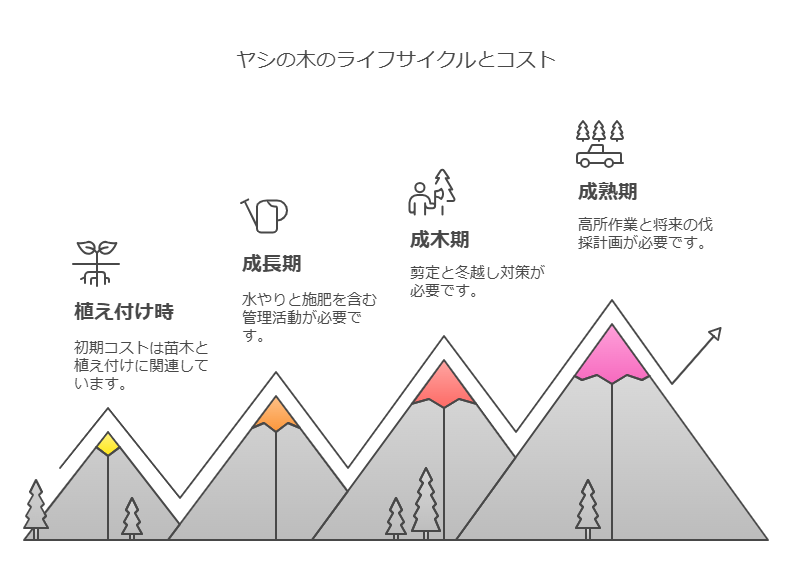

長期的な管理計画とコスト

ヤシの木は長寿な植物が多く、一度植えると数十年単位で付き合っていくことになります。そのため、植え付け時のことだけでなく、将来的な成長とそれに伴う管理、そしてコストまで含めた長期的な計画を立てることが大切です。

ヤシの木のライフサイクルとコスト概算

| 時期 | 成長段階 | 主な管理内容 | 年間コスト目安(中型種の場合) | 考慮すべき点 |

|---|---|---|---|---|

| 植え付け時 | 若木 | 苗木代、植え付け費用(土壌改良含む) | (初期費用)5万円~数十万円 | 品種、サイズ、業者により大きく変動 |

| ~5年後 | 成長期 | 水やり、施肥、簡単な剪定、病害虫チェック | 5,000円~10,000円(肥料・薬剤代など) | 徐々に高さが出てくる |

| 5年~15年後 | 成木(中高木へ) | 定期的な剪定(高所作業の可能性)、施肥、冬越し対策(地域による) | 15,000円~40,000円(業者依頼含む) | 剪定費用が大きくなる可能性 |

| 15年後~ | 成熟期 | 高所剪定、落下物処理、樹勢維持管理 | 20,000円~50,000円以上 | 樹高によっては特殊車両が必要になることも |

| (将来的に) | 伐採・抜根 | 樹高に応じた伐採・抜根費用 | 数万円~数十万円 | 撤去にも高額な費用がかかる |

※コストはあくまで目安であり、地域、ヤシの品種・サイズ、管理の頻度、業者によって大きく変動します。

表で示したように、ヤシの木が成長するにつれて、管理の手間とコストは増加する傾向にあります。「若い頃は自分で手入れできたフェニックスも、10年経って大きくなると剪定費用が毎年数万円かかり、家計の負担になっている」という声もあります。

特に、最終的に非常に大きくなるワシントンヤシなどを植える場合は、将来的な高所剪定や、万が一の伐採・抜根にかかる費用も念頭に置いておく必要があります。数十万円単位の費用がかかるケースも珍しくありません。

長期的な視点で無理なく管理できるか、将来的なコスト負担は許容できるか、植える前によく検討することが、後悔しないための重要なポイントです。場合によっては、成長しても管理しやすい小型の品種を選んだり、鉢植えで楽しむという選択も有効です。

家族と庭を守る安全への配慮

ヤシの木は魅力的な反面、いくつかの安全上のリスクも伴います。特に小さなお子さんやペットがいるご家庭、また隣家との距離が近い場合には、安全への配慮が不可欠です。

ヤシの木に関する安全対策

| リスク要因 | 具体的な危険 | 推奨される対策 |

|---|---|---|

| トゲ (フェニックス、ナツメヤシなど) | 刺さると痛い、化膿のリスク | ・トゲの少ない品種を選ぶ(シュロチク、テーブルヤシなど) ・子供やペットが近づく場所には植えない ・低い位置の葉やトゲはこまめに剪定する ・手入れの際は厚手の手袋を着用する |

| 落下物 (枯れ葉、実、種子) | 人や物に当たると危険、車両損傷のリスク | ・定期的に枯れ葉や古い実を取り除く(高所は業者へ) ・下に駐車スペースや物置などを設けない ・強風の後は特に注意し、落下物を片付ける ・大型種の場合は、ネットを張るなどの対策も検討 |

| 虫の発生 (蚊、ハチ、毛虫など) | 刺咬被害、アレルギー反応 | ・葉の付け根に水が溜まらないようにする ・枯れ葉を放置しない ・風通しを良くする ・必要に応じて適切な殺虫剤を使用する(使用法を守る) |

| 根による障害 | 配管の破損、基礎への影響、舗装の持ち上げ | ・建物や配管から十分な距離をとって植える ・根の成長範囲を考慮する |

あるレビューでは、「庭で遊んでいた子供が、落ちていたフェニックスの葉のトゲを踏んでしまい、病院で処置してもらった。それ以来、ヤシの木の周りでは必ず靴を履くように徹底している」というものがありました。トゲのある品種を植える場合は、特に注意が必要です。

また、ココヤシのように大きな実がなる品種(日本では沖縄など一部地域)はもちろん、ワシントンヤシなどの大きな葉も、枯れて落下するとかなりの衝撃があります。真下に人がいたり、車が停めてあったりすると重大な事故につながる可能性も否定できません。定期的な点検と除去が重要です。

蚊の発生については、葉の付け根に溜まった水を定期的に捨てるか、バークチップなどで覆うことで対策できます。安全への配慮を怠らず、家族みんなが安心して楽しめる庭づくりを心がけましょう。

-

https://kurashi-no.jp/I0030293 (耐寒性に関する情報)

-

https://botanica-media.jp/835 (品種選びの情報)

庭にヤシの木を植える際に考慮すべきデメリットまとめ

- 日本の冬の寒さに耐えられない品種が多い

- 夏の強い直射日光で葉が焼けてしまうことがある

- 水はけの悪い土壌だと根腐れを起こしやすい

- 想定以上に大きく成長し庭のスペースを圧迫する

- 成長すると隣家の日当たりを妨げる可能性がある

- 大きくなりすぎた場合の伐採や抜根は困難で高額である

- 枯れ葉の剪定が高所作業となり危険を伴う

- 専門業者への剪定依頼には定期的なコストがかかる

- カイガラムシやハダニといった病害虫が発生しやすい

- 冬場の寒さから守るための防寒対策が必要になる

- 品種によっては葉や幹に鋭いトゲがあり怪我の原因となる

- 枯れた葉や重い種子が落下し人や車に被害を与える危険がある

- 幹から剥がれ落ちる皮などで庭が散らかりやすい

- 葉の付け根などに水が溜まりやすく蚊の発生源となる

- 種類によっては花や枯れ葉が不快な臭いを放つことがある